***

Après le film “Plus là pour personne” et la série “10 » diffusé en 2010, vous ne réalisez plus rien pendant 12 ans. Pouvez-vous nous raconter ces années-là.

En fait, le film a été réalisé en 2019, avant le Covid. J’ai mis du temps à faire aboutir ce projet, il a passé par plusieurs stades, j’ai dû récrire le scénario… On m’a aussi proposé de contribuer à des séries. J’ai dit oui avant de me rétracter, comprenant que je ne suis pas fait pour travailler sur des commandes. D’où ma flânerie de 10 ans…

Quelle est la genèse du film ?

Je n’ai pas vraiment de point de départ. Je me nourris d’observation, je laisse partir mon imaginaire. Je ne prends jamais de notes. En fait, j’ai rencontré une fois une personne qui avait des troubles de la personnalité borderline sans que je le sache vraiment. A l’époque, ce trouble n’était pas très connu. Il n’a rien à voir avec la bipolarité. Ce sont des gens plus sensibles, qui vivent les choses plus intensément. Si quelque chose heurte leur sensibilité, tout s’effondre. Ils passent facilement du rire aux larmes. Par hasard, nous avons discuté de son père et je me suis demandé si elle avait voulu me signifier quelque chose. Par la suite, j’ai découvert que cette pathologie est souvent liée à des abus. J’ai ensuite commencé à imaginer… J’ai peu de référence cinématographique mais avec le recul, je crois avoir inconsciemment été inspiré par le film Hapiness Therapy. Quant au personnage de Claire, il m’a rappelé celui qu’incarne Béatrice Dalle dans 37°2 le matin.

Pouvez-vous nous parler de chacun des personnages ?

Pour le personnage d’Alain qui est sujet à des tocs, je me suis référé ä ma propre expérience. Quand j’étais ado, j’ai eu des tocs après le décès de mon grand-père. Je me suis rendue compte que c’était lié à la peur de la mort : si je ne me lave pas les mains, je vais attraper une maladie et mourir à mon tour. Avec le recul et le regard posé sur le Covid, ce rituel se comprend d’autant mieux. C’est intéressant de se dire que ce personnage a peur de mourir. Sa crainte de la mort se caractérise par sa phobie de la couleur verte.

Une des parades aux tocs est de faire une chose absurde afin d’avoir le sentiment de se calmer et de contrôler sa vie : le personnage d’Alain compte dans sa tête. Il refoule tous ses sentiments, refusant la part de risque que la vie comporte. Les scènes jouées dans le Grand Hôtel (en fait le dernier étage de la RTS transformé pour l’occasion) me rappelaient l’ambiance de Lost in translation, ces bars anonymes des hôtels internationaux. L’idée qu’il soit pianiste est venue du producteur et j’ai trouvé que c’était symbolique de notre société actuelle : il est seul au milieu de beaucoup de gens

Le personnage de Claire débarque dans cette ville pour régler quelque chose de son passé. Comme beaucoup d’enfants qui ont été abusés, elle a un sentiment de culpabilité. Elle adopte un comportement binaire : elle cherche à se rapprocher des autres, porte sur eux un regard idéalisé et se braque dès que quelque chose n’est pas conforme. En fait, elle rêve du prince charmant et d’un autre côté veut se mettre en danger par un comportement provocateur…

Les acteurs sont français, belges, suisses. Comment s’est faite leur sélection ?

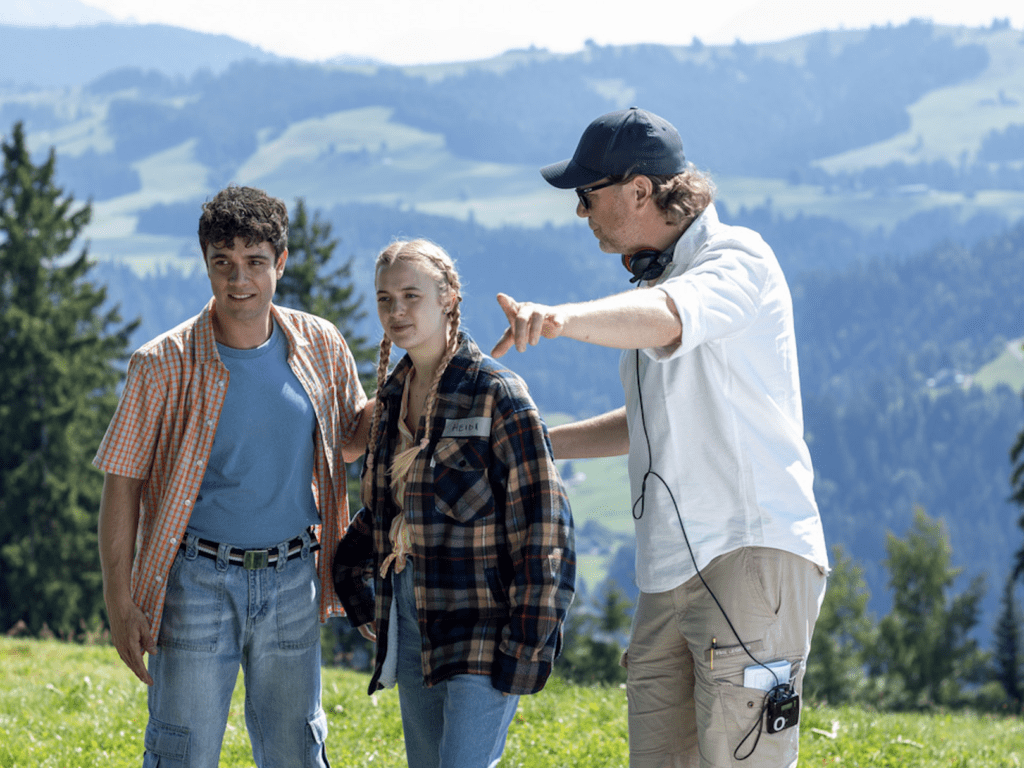

J’ai organisé beaucoup de castings à Paris. J’ai espéré des têtes d’affiche mais j’ai essuyé plusieurs refus car la première version du scénario prévoyait une fin macabre. Noémie Schmidt a refusé pour des raisons personnelles. Solène Rigot était de loin la meilleure avec une grande expérience ; elle a déjà tourné dans 25 films. Elle porte en elle à la fois un côté oiseau et un côté femme. C’est mon assistante qui a insisté pour que je la revois et elle avait raison.

Comme c’est une co-production belge, il fallait que je trouve un acteur belge. J’ai découvert la saison 2 de la série La Trêve. J’ai trouvé qu’Aurélien Caeyman avait un air étrange, parfait pour ce rôle. Lauriane Gilliéron a accepté un rôle secondaire.

J’aurais aimé engager des acteurs suisses mais le « réservoir » des jeunes comédiens est compliqué. La majorité ont une formation théâtrale et font peu de cinéma. Or, ce n’est pas le même métier. Je ne me sentais pas d’en former un ou une pendant le tournage.

Vous avez filmé cette histoire à Genève. Pourquoi ce choix ?

Genève n’était pas mon premier choix. Esthétiquement, la Suisse ne correspond pas à ma vision du cinéma. Il est difficile de tourner un drame en Suisse où tout est propre. Le réalisateur Tanner disait que c’était infilmable tellement c’était beau. Au départ, je souhaitais tourner à Bruxelles mais ça n’a pas été possible. J’avais envie d’une ville internationale qu’on ne reconnait pas. On a beaucoup travaillé la bande-son qui n’est pas de Genève afin de rendre la ville déconcertante, de faire perdre les repères. Par exemple, la sonnerie des bateaux est différente. Les sons viennent d’ailleurs notamment de Belgique. Je ne voulais ni faire un documentaire sur les troubles, ni un drame social, j’ai voulu apporter un côté onirique. La ville reflète la vie de Claire et Alain, abstraite, oppressante. Au final, je suis très satisfait.

Virginie Hours, reporter pour Color My Geneva – tous droits réservés